did地区でのドローン申請基準:包括申請の矢野事務所

このページで分かること

ドローンをDID地区で飛ばす

人口集中地区(did)とは?

人口集中地区(did地区)とは、日本の国勢調査で設定される統計上の地区のことで、人口密度4000人/k㎡以上の地域が相互に隣接して人口が5000人以上となる地域のことです。

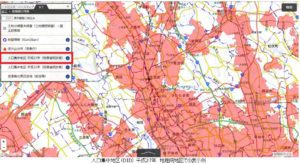

国⼟地理院地図で⼈⼝集中地区という箇所を押すと、アメーバ状のものが出てきます。

この地図に現れた⾚い部分が無条件でドローンの飛行が禁止されており、飛ばす為には国交省の飛行許可申請が必要となる空域となります。調べ方は下記で紹介しています。

5年に一度更新

このdid地区というのは総務省の統計で約5年に1回変わります。

直近の国勢調査が2020年度(令和2年度)でしたから、現在は(2023年7月時点)令和2年バージョンで地区指定されています。

以下で日本全国の人口集中地区を確認してみてください。

誤解の多いエリア

無条件で許可申請が必要

⼈⼝集中地区と指定されているエリアの上空は、飛行許可申請をし許可承認を取得しなければドローンを飛ばすことができない空域です。

ドローンが不具合によって墜落した際に、下にいる人や物に接触する危険のある飛行だからです。

この空域は「空港周辺・高度150m以上・緊急用務空域」と並んで飛行が厳しく禁止されている4つの空域の一つです。

この⼈⼝集中地区は通称DID(ディー・アイ・ディー))と呼んでおり、飛行許可申請においては空港周辺や150m以上の上空の許可申請とは違ってかなりポピュラーな申請です。

申請者のほぼ全員がこのDID上空での飛行許可を取得していると言っていいくらい一番多い申請空域となっており他の禁止空域と⽐べると20倍以上の申請件数になっています。

現状、事業でドローンを活⽤する⽅で、このDIDの許可を持ってない事業者は存在しないといっても過言ではありません。

周りに人がいなくてもNG

よくあるお問い合わせに「⾃分の敷地だから」とか「実際に誰もいないところだから」という理由で飛行許可申請をしていないという事例が⾮常に多く出ています。

これは完全にNGです。

そこが自宅の庭であっても、周囲に人がいなくても、そこがDIDである以上は無許可では飛ばせません。

驚くくらい多くの方が無知のあまりDID地区にもかかわらず無許可で飛行させているのです。

この許可を持っていなければ趣味であれ事業活動であれ、航空法違反となり罰則(50万円以下の罰金)の対象となるので、この飛行許可は必ず申請してください。

ドローン関連の様々な案件をお受けする行政書士にとって、この許可を持っているかどうかをチェックすることが⼤事な業務の⼀つになっているくらいです。

人口集中地区の調べ方

DID地区の調べ方はインターネットを使います。

国⼟地理院地図

インターネットの国土地理院地図で「⼈⼝集中地区」という箇所を押すと、赤色のアメーバ状のものが出てきます。

この地図に現れた⾚い部分が「DID地区」で、無条件でドローンの飛行許可申請が必要となる空域となります。

どんな理由であれ、国土地理院地図上に⾚い色で示されたところでドローンを⾶ばす際はほぼ100% 許可申請が必要です。

ご⾃⾝の⼟地だとしても、実際に⼈がいない状況下であっても、その土地がこのマップの中で⼈⼝集中地区(DID地区)に⼊っていたら、必ず許可申請が必要となります。

ここを勘違いしている⽅がいまだに⼀定数いらっしゃるのが実態ですが、これは致命的な誤解です。

ほぼ100%許可が必要であることから、これは最も多い許可申請となるのも当然のことです。

DIPS2.0

国土交通省が提供しているドローン関連申請手続用のシステムです。

この中に「飛行計画の通報」というメニューがあり、ここで「飛行計画の参照」を選ぶと以下のような画面が現われ、左側にあるメニューバーから人口集中地区を選べば確認できます。

地図上の赤い地帯が人口集中地区です。

人口集中地区以外も調べられるので便利なシステムです。

利用する為にはDIPS2.0のアカウントを取得することが必要です。

ドローンフライトナビ

国土地理院の地図の他にもう一つ、その土地がDID地区かどうかを調べるのに手っ取り早いのは「ドローンフライトナビ」といわれるアプリです。

今のところiPadやiPhone等 iOSの端末でしか使えないのですが無料のアプリとして有用です。

国⼟地理院の情報をそのまま引っ張ってきている地図が搭載されているので、その正確性については多くのドローンスクールも認めていて、実際業務の中で使われている⽅も多いアプリです。

またこのアプリでは、人口集中特だけでなく「空港等の周辺」や「空港飛行禁止空域」さらに「小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域」についても同時にチェックできるので非常に便利です。

無料で⾒れるのでiOSの端末を持っている⽅はあらかじめダウンロードしておいてください。

いつでも気軽に開けて、住所を⼊れるとすぐにそこが空港の近くなのか⼈⼝集中地区なのか、その他にも⼿続きが必要なエリアなの(例;⼩型無⼈機等⾶⾏禁⽌法という警察の⼿続きが必要なエリア)かが判ります。

その他にもマップのサービス機能はいろいろ出てはいますが、国⼟交通省の飛行許可審査基準である国⼟地理院地図の次に信⽤度が⾼いのがこのドローンフライトナビです(Androidは未対応)

その他にも⼆、三個出てはいますが余計なものが載っていたりの正確性に少し疑問があったり、そもそも更新がされていなかったり等、不安なものも多いので、まず国⼟地理院地図をベースに飛行禁止エリアを把握していけば問題はありません。

飛行許可が不要の場合も

人口集中地区(DID地区)であっても、そこが屋内や周囲・上部がネットで囲まれた場所での飛行であれば、国土交通大臣の許可は必要ありません。

航空法は空の法律であり、屋内はその対象外だからです。

屋内であれば有人の航空機も飛んでいなく衝突の心配はありません。

また不特定多数の人がいるような環境でもなく危険性が少ないこともその理由です。

倉庫や体育館などが最適ですが、屋外でもドローンが飛び出してしまうようなことが防げる「ネットで囲む」措置も屋内とみなされますので、ドローン規制が適用除外となっています。

クリアしなければならない基準

以上が、DIDに関する規制の内容とDIDの確認方法そして適用除外のケースです。

ここからは、DID上空飛行を行うために必要な条件を解説します。

法律で厳格に定められているこれらの条件は、かなり複雑でボリュームもある内容なので、わかりにくい箇所は流し読みして頂いても大丈夫です。

クリアすべき三規制

どんな「飛行許可」においても、三つの規制をクリアすることが要求されます。

次の三つの規制がそれです。

1.機体の性能及び性能に関する規制

2.飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制

3.安全確保体制に関する規制

これら三つの規制は、飛行許可を取得する為に定めれらた「規制のくくり」ととらえておけば良いでしょう。

人(操縦者)・モノ(機体)・環境(周辺体制)のそてぞれのくくりの中で定めたすべての条件が揃って始めて、安全に飛行できることを意味しているのです。

詳細は割愛します。

そしてこの3つの「くくり」に「DID上空での飛行ケース」が当てはめられて、具体的な条件が決められているのです。

以下に「DID上空での飛行させるための条件」を解説して行きます。

但し、法律そのままから引用しているので、わかりにくい箇所は流し読みして頂いても大丈夫です。

飛行許可申請そのものは、一定条件下では手続的に簡略化されています。(後述)

DID上空を飛行する条件

DID上空で飛行するには

「DID上空での安全飛行に適合した機体・操縦者・安全確保体制についての基準・条件」

を満たす必要があります。

人口集中地区上空でのドローン飛行における条件は二つに分かれます。

第三者の上空でドローンを「1.飛行させない場合」と「2.飛行させる場合」です。

1.第三者の上空で飛行させない場合

〇第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

・プロペラガード等

・衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着等

〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること

〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること

〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者は無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと

2.第三者の上空で飛行させる場合(最大離陸重量25kg未満)

第三者の上空で飛行させる場合となると、上記に更に条件が追加されます。

これを「追加基準」と呼んでいます。

判りにくい表現ですが、条件が追加され厳しくなったと理解すれば良いだけです。

①機体に関する追加基準

1)飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされていること・・・例えば

〇バッテリーが並列化されていること、自動的に切替え可能な予備バッテリーを装備すること又は地上の安定電源から有線により電力が供給されていること。

〇GPS等の受信が機能しなくなった場合に、その機能が復帰するまで空中における位置を保持する機能、安全な自動着陸を可能とする機能又はGPS等以外により位置情報を取得できる機能を有すること。

〇不測の事態が発生した際に、機体が直ちに落下することがないよう、安定した飛行に必要な最低限の数より多くのプロペラ及びモーターを有すること、パラシュートを展開する機能を有すること又は機体が十分な浮力を有する気嚢等を有すること 等

2)飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること・・・例えば

〇飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)

〇飛行範囲を制限する係留装置を有していること等

3)第三者および物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

〇プロペラガード

〇衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着等

②飛行させる者に関する追加基準

〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること

〇不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること

〇最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって90日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること

③安全確保体制に関する追加基準

〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること

〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

〇飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること

〇不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること

3.第三者の上空で無人航空機を飛行させる場合(最大離陸重量25kg以上)

①機体に関する追加基準

〇航空機に相当する耐空性能を有すること・・・例えば

→規則附属書第1において規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能

②飛行させる者に関する追加基準

〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること

〇不測の事態が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること

〇最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって90日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること

③安全確保体制に関する追加基準

〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること

〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行せる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと

〇飛行経路周辺には、上空で無人航空機が飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること

〇不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること

ほとんどの申請で省略できる

以上、ここまで読んだ方はうんざりされたことでしょう。

しかし実際の申請ではほとんどが、ある一定の条件を満たせば、上記のような厳密な基準をスルーし、申請を省略できるようになっています。

それが「特例」といわれるものです。

機体に関する追加基準の特例

まず、「国交省ホームページに掲載されている機体」ならば、手続き(資料提出)が省略できます。

どういうことかと言うと、一定の型式の無人航空機については、国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く)に適合していることを国が既に確認していて、あえて資料提出するまでもないということです。

DID上空の飛行ケースでは下記に該当する機体であれば、手続きが省略(提出資料省略)できるのです。

「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のCの表示のある型式の無人航空機

分かりにくい記述ですが、要は下記の資料を提出しなくて良い、、、という意味です。

○機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)

○運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し

○追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)

他にもこの「国交省ホームページに掲載されている機体」には様々なケースで手続きが省略できる利点があります。

国土交通省:資料の一部を省略することができる無人航空機(令和5年7月10日付)

これらについては、かなり判りにくいと思いますので次の記事をご参照ください。

要は、国交省のホームページ掲載機なら、一定の条件下で手続きが簡単になる・・・ということです。

国が安全性やそれを担保する機能を「確認した」機体であれば、細かな条件を証明する必要はない、、、ということなので

一般の方ならば正確な細かい条件を頭に叩き込む必要はありません。

飛行させる者に関する追加基準の特例

操縦者も「技能証明」があれば提出資料を省略できます。

改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し「人口集中地区の上空における追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」の提出を省略することができます。

無人航空機の講習団体一覧・無人航空機の講習団体を管理する団体一覧

要は、国が存在を確認しているスクールの卒業生は、一定の操縦技術を有しているとみなすので、本来必要な資料は提出しなくてよいという意味です。

ただし、求められる技能を有することが技能証明書等に明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。

また、2022年12月から発足した国家資格「技能証明制度」のライセンス保持者も、同様に提出資料は省略され簡略化されています。

標準飛行マニュアルの扱い

「航空局標準飛行マニュアル」では人口集中地区の上空における基準について以下のように定めています。

〇飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は侵入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

この内容と異なる飛行を行うには独自にマニュアルを作成しなければなりません。

国交省の但し書き

以上、ボリュームたっぷりの条件を解説して行きましたが、完璧にしゃくし定規に守らなければならないかというと、そうでもないのです。

国交省は次のような但し書を出しています。

(ただし、無人航空機の機能及び性能、無 人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損 なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない・・・国交省HP)

あくまでも、状況や環境も含めた総合判断、、、だということです。

包括申請とは

前述したように、最もポピュラーな申請対象がこのDIDですが、この飛行許可申請は「包括申請」で行います。

包括申請とは「同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括して行わせることができる」という意味から呼称されている申請方式です。

包括申請ではDIDの他に「夜間飛行・人モノから30m未満飛行・目視外飛行」の許可が申請できます。

なので、申請の際にはこの4つを一括して申請するのがお勧めです。

包括申請の具体的な方法は↓の記事をご参照ください。

都道府県別:did上空を飛ばす

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

ドローン飛行の基本【国土交通省:無人航空機の飛行許可・承認手続き】

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道の案件も九州の申請もお受けしている全国型の事務所です。

ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

【免責事項】

○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。