厳しい内容を突破する方法

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

独自マニュアル付き

このページで分かること

標準マニュアル選択は違反の恐れ

自分で申請する方のほとんどが包括申請を選びます。

更に、重要な提出書類である飛行マニュアルも[航空局標準マニュアル」を使っています。

何故か・・・。

DIPSの申請操作が楽だからです。

ところが、その後許可承認されたところからが深刻な問題が生じるのです。

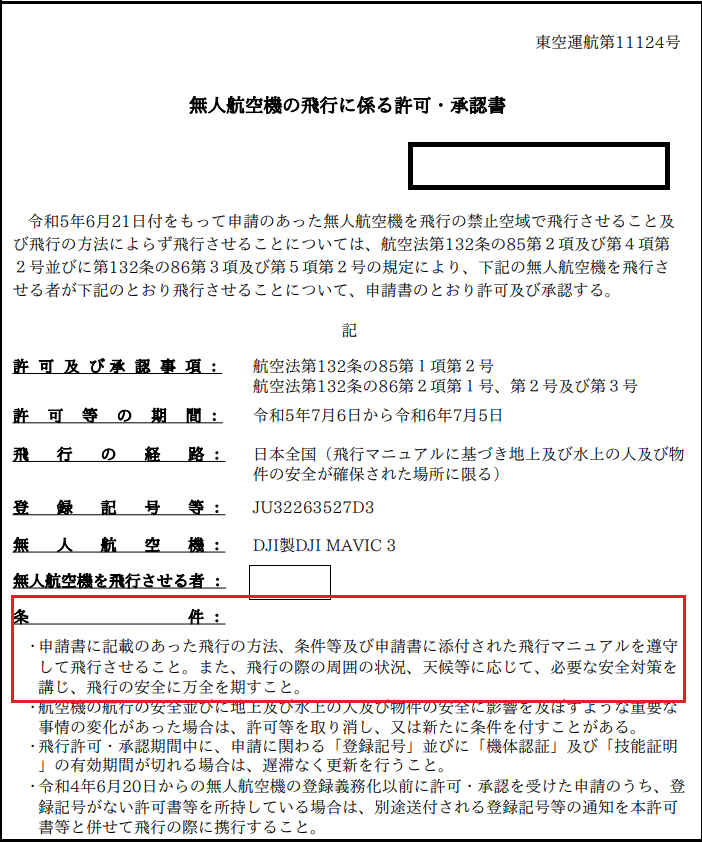

飛行許可はマニュアル遵守が「条件」

発行される飛行許可・承認書にいくつかある項目の中で最も重要なものは「条件」の個所です。

この「条件」には「飛行マニュルを順守して飛行させること」と記されています。

この点も見逃して、飛行マニュアルを読んだことすらない人も多いのが現状です。

航空局の標準マニュアルの中には遵守しにくい箇所がいくつもあるにもかかわらず、ここに気づかず飛行マニュアルに違反しながら飛行させている人が大変多くいます。

この標準マニュアルを独自に書き換えて「遵守できる飛行マニュアル」で申請するという方法があるので、解説します。

包括申請と個別申請

ドローンの飛行においては、航空法で禁止されている飛行空域と飛行方法があります。

この禁止事項は、国交省に申請し許可・承認を得ることで解除されます。

この申請で代表的なものが「包括申請」です。

包括申請とは[同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合または異なる複数の場所で飛行を行う場合に行う申請]を言います。

非常にわかりにくい説明なので、今では一般的に「1年間何度でも飛ばし・飛行範囲は全国どこでも…とする申請」というふうに解されていて、全国包括などと呼ぶ場合もあります。

国交省の申請要領手引きなどを見ると少し意味合いは違うのですが国交省自体もすべてこの一般的な解釈で使っているので、このサイトでもその意味で使っています。

包括申請の基本パターン

特に業務で包括申請する場合、ほとんどが以下の内容で申請しますので基本パターンとして覚えておいてください。

- 飛ばす範囲が全国

- 飛ばす期間が1年間

- 飛行させる高さは地表または水面から150m未満

- 人口集中地区(DID地区)での飛行

- 夜間での飛行

- 目視外(FPV)飛行※

- 人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行

※FPV:ゴーグルを付けてと飛ばすこと(ファースト・パーソン・ビュー)。モニターを見ながら飛ばすことも目視外に該当。

これらの中から該当するものを選ぶか、全項目を一括して申請するかは自由です。

当事務所では、いつなん時、その飛行形態をとらざるを得なくなった際に備えて、全項目一括での申請をお勧めしています。

包括申請で禁止される事項

下記が包括申請で使う航空局標準マニュアルの表紙です。

「場所を特定しない申請に適用」というサブタイトルが包括申請を意味します。

この包括申請で許可を取得すると全国どこでも1年間飛ばすことはできますが、この航空局標準マニュアルの中には、たくさんの禁止事項が追加列挙されています。

- 風速5m以上の場合の飛行

- 学校・病院などの上空とその周辺の飛行、第三者の往来が多い場所

- 電波塔・無線施設・高圧線・変電所の上空とその周辺の飛行

- 高速道路・一般道路・鉄道の上空

- 夜間飛行かつ飛行高度と同じ距離の範囲内での飛行

等々が禁止されていて、それくらい包括申請というのは厳しめの許可です。

個別申請

そもそも包括申請そのものが出来ないケースというものがあります。

「個別申請」とは、ざっくり言えば「包括申請以外の申請のこと」ですが、特定の日にちと特定の飛行経路でドローンの飛行が一回だけ承認される申請…と覚えておけば大丈夫です。

個別具体的な安全対策

包括申請ですと通常1年間飛ばせるのですが、その代わり飛ばせる範囲は厳し目となっています。

全国でいついでも飛ばせる許可なので厳しくしているのですが、それでも更に個別具体的な安全対策が必要な飛行については包括申請とは別に個別申請で許可を得るようにしてください。

例えば「イベント」の場合がそうです。

普段包括申請を持っていてもそのままではイベント上空の飛行はできません。

包括申請に加えてスポットで個別にイベントの申請をしたり、またイベントの場所が空港の近くだったら空港周辺の飛行許可の申請をしたりすることになります。

1年間に1回だけ許可申請をして終わり…というわけではないことを理解して、たくさん飛ばしている限りはどこかで個別申請というものが必ず必要になってくると思っておいてください。

以下が、個別申請しなければ飛ばせないケースです。

- 空港等の周辺の空域での飛行

- イベント上空での飛行

- 地表または水面から150m以上

- 夜間での目視外飛行

- 人口集中地区内での夜間飛行

- 補助者を置かない目視外飛行

- 研究開発(実証実験)目的の飛行

- 趣味目的の飛行

以上のケースは包括申請そのものができないので、ご注意ください。

包括申請できる飛行で禁止飛行をしたい場合は、標準飛行マニュアルを独自に自主作成して申請するか、それがだめなら包括申請ではなく個別具体的に場所を特定した申請である「個別申請」をするなどして審査を受けるしかありません。

こうなると自ら手間をかけて申請することは相当困難になりますので、専門の行政書士に相談することが確実であり早道でしょう。

標準マニュアルの限界と違反

自分で申請する方のほとんどが包括申請を選びます。

更に、重要な提出書類である「飛行マニュアル」も航空局の標準マニュアルを使っています。

何故か・・・。

申請作業が楽だからです。

DIPS申請で、システムが画面に向かい、画面の指示や問いに従って淡々と入力し答えていけば申請書ができあがり、不備がなければ承認されるからです。

ところが、許可承認されたここからが深刻な問題が生じるのです。

たいていの方が飛行マニュアルをきちんと認識・理解せずに飛ばしています。

そしてのそのマニュアルには前述したように、様々な規制ががんじがらめで列挙されています。

特に「安全を書きほするために必要な体制」の中で記されています。

風速5m以上での飛行禁止・第三者の往来が多い場所での禁止・高圧線近くでの禁止・人から距離30m以上の離発着場所確保・家屋の密集地区での目視外飛行禁止・・・・・。

まだまだたくさんの禁止事項が、この標準マニュアルには列挙されています。

そして、このマニュアルで禁止されている飛行をさせている方が非常に多くいらっしゃいます。

故意に禁止違反をいているのではなく、認識がない方が大半です。

業務で仕方のない場合があると、普通に飛ばしてしまうのが人情でしょう。

しかし、ひとたび事故が起こると、まず違反行為がなかったかを調べられます。

この時、「飛行マニュアル」を順守していたかどうか・・・ここを調べられます。

そして、守られていないことがわかると「違反」と判定されます。

リスクだらけの標準マニュアル

今や、航空法は懲役刑まで定めました。

処罰にとどまらず、更にコンプライアンスを重視するクライアントから契約解除。

そして多額の損害賠償・・・。

しかも、違反行為に保険はおりません。

実に多くの方がこれらのリスクをはらんで飛ばしているのが実態なのです。

そしてもうひとつ。

これらは確かにマニュアルを守らなかったという違反行為ではあるのです・・・が、

そもそも、その標準マニュアルが「うっかりが許されず・守りにくく・厳しめ」の内容となっていることも起因しているのです。

ならば、現実の飛行にマッチした、ある程度柔軟なマニュアルを自主作成し、それを申請して許可を得るべきなのです。

このページのタイトルに入れた「書換え」とは、このことなのです。

事業なら独自マニュアル

事業などで本格的にドローンを飛ばす場合は、個別申請ではなく包括申請で飛行許可を取得しておいた方が良いでしょう。

毎回、個別申請をすると費用も時間もかかってしまいます。

クライアントからの急な依頼に対応しやすく、取得しておけば営業をかける際の「売り」にもなります。

但し、前述したように、包括申請する際は「飛行マニュアル」を必ず事前に読んでみて、その縛りに耐えられそうにない飛行が予想される場合は、専門の行政書士に依頼して、独自マニュアルを作成した上で万全な申請することを強く勧めます。

標準マニュアルを独自に書き換えるのです。

もちろん、自分勝手な内容に書き換えるものではありません。そんなことをしたら、そもそも審査ではねられますから。

そうではなく、審査官が納得のいく内容で書き換えるのです。

違反の罰則、許可の取消し、事故時の損害賠償、保険不適用、クライアントからの業務の失注・・・・。

背後には失うものばかりが控えています。

独自マニュアルの作成しリスクを回避することを忘れずに申請に臨んでください。

専門行政書士による申請書作成

一般の行政書士ではなく、ドローンを専門とした行政書士は、どのあたりがリスクのある部分なのかを依頼者とのヒアリングを通じてあぶり出す術を知っています。

そしてその飛行方法がリスクとならないようにする、個別具体的な申請方法やマニュアルのオリジナル化(これが独自マニュアルです)等の手段をとってくれます。

新法下では益々当局の眼もひかり、またドローン飛行をクライアントから依頼されている方はクライアントのコンプライアンス意識の高まりに十分に注意して下さい。

飛行許可申請とは、単なる手続き・届け出ではなく

「安全が担保された飛行を行う約束を当局に対し申し出、その約束に対して許可承認を得る」

という行為なのです。

改定され柔軟に・・・

2022年12月に「航空局標準マニュアル」の改定がありました。

内容を見ると、上記で書いた点が随分と繁栄されています。おそらくこれまで「独自マニュアル」の提出が多く、これを元に改定されてのでしょう。

それでも一部、まだ厳しい部分がありますので「独自マニュル」を作成していく必要はありそうです。

ドローン専門の行政書士に相談して制限を突破しましょう。

いざ、何か起きた時にコンプライアンス上の押さえにもなりますから。

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。

ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

【免責事項】

○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。