ドローンの法規は初心者や国家資格初学者にとって分かりにくい分野です。

理解するには、まず航空法規制の概要・全体像をつかむことです。

このページでは出来る限り分かり易くかみ砕いて解説していきます。

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

このページで分かること

ドローン規制の二大対象

まず、航空法という空の法律がドローンについて規制している対象には、二つの分野があることを知ってください。

一つは「無人航空機」という機種・機体の分野で、もう一つは「特定飛行」という飛行形態の分野です。

これらを二大規制対象としてドローンの規制は成り立っており、それぞれ二つを起点として様々なルールが細かく派生しているのです。

これが法規制を理解する入り口です。

逆を云えば

「無人航空機に該当しない機体」や「特定飛行に該当しない飛行形態」は、原則として航空法の規制を受けることはありません。

注:小型無人機等飛行禁止法など他の法律の規制は別に存在します。

では、それぞれの定義を確認します。

無人航空機とは

航空法では「無人航空機」を次のように定義しています。

航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 航空法第2条第22号

上記は無人航空機の大きな定義ですが、そのうち法律の対象となるのは重量100g以上の機体です。

「人が乗れない」ことと「遠隔操作・自動操縦」できること、100g以上であることの三つをキーワードとして覚えておきましょう。

これらの定義に当たらなければ航空法の規制は及ばないのです。

但し、模型飛行機は航空法やそれ以外の規制の対象になるので、100g未満の機体でも注意が必要です。

特定飛行とは

特定飛行とは以下を云います。

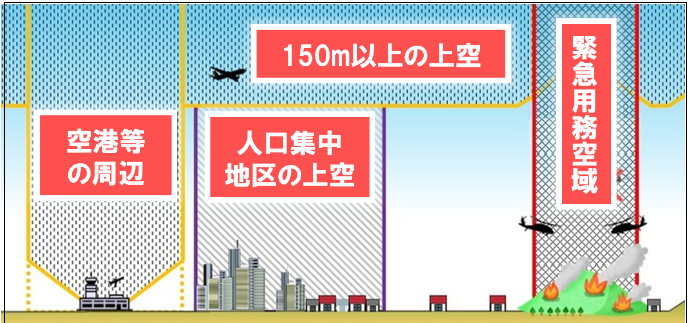

特定飛行とは、以下の空域における飛行または以下の方法による飛行のことをいう(航空法第132条の87)。

・空港周辺の空域

・150m以上の高さの空域

・緊急用務空域

・DID地区上空の空域

・夜間飛行・目視外飛行

・30m未満の飛行

・イベント上空飛行

・危険物輸送・物件投下

これらの空域と飛行方法に当たらないならば特定飛行ではなく、航空法の規制は及びません。

全部で10件ありますが、これは覚えてしまいましょう。

飛行できる三つの条件

特定飛行は禁止されています。

しかし、ある条件を満たせば特定飛行を行えることが航空法では定められています。

条件は以下の三つです。

①国交大臣の許可承認による飛行

②機体認証、技能証明による飛行

③安全確保することができる飛行

それぞれの意味

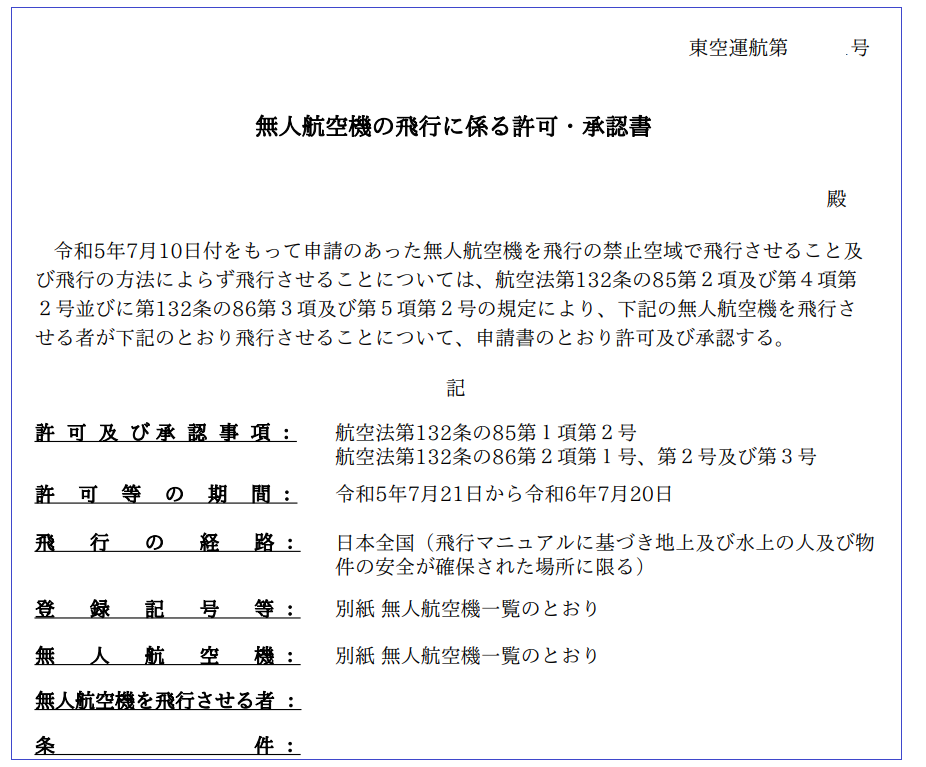

①国土交通大臣の許可・承認を受けて飛行させる場合

②技能証明を受けた者による機体認証ドローンでの飛行

③安全確保が可能として国土交通省令が定める飛行方法

この三つの条件に当てはまらなければ「違反」となります。

国交大臣の許可承認による飛行

まず、国土交通大臣に飛行許可の申請を行い「許可・承認」を受けて飛行させる場合は、特定飛行が許されます。

この場合の許可・承認の基準については、特定飛行の内容(空域や方法)によって異なっています。

機体認証・技能証明による飛行

次の特定飛行が許される条件は「機体認証、技能証明による飛行」です。

これは特定の機体と特定の技能があるを前提として許可されるものです。

機体認証

国⼟交通⼤⾂が国⼟交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下安全基準という)に適合するかどうかを設計、製造過程および現状にて、検査し、安全基準に適合すると認めること(航空法第132条の13第4項参照)

機体認証とは、飛ばしても事故等の心配のない機体かどうかをあらかじめ検査して、安全のお墨付きを与えるということです。

そしてこの機体認証は、飛行の際に「立入管理措置を行うかどうか」によって「第一種」と「第二種」に分けられます。

立入管理措置とは操縦者と補助者以外の者が飛行経路下に立ち入らないよう管理する措置を云います。

第一種は立入管理措置無し。

つまり立入管理をしないため第三者が飛行経路下にいる危険な状態となるが、そんな状態でも事故の心配がない安全性の高い機体ということです。

第二種は立入管理あり。

つまり立入管理をするため第三者が飛行経路下にいない安全な状態での飛行なので、第一種よりも基準は緩和されたものといえます。

技能証明

試験を受けて、「この人は飛行に必要な技能を有している」という国土交通大臣による証明をもらえば、前述の機体認証と組み合わせで特定飛行が可能となります。

この技能証明も機体認証と同様に、立入管理措置の有無によって「一等」「二等」に分けられます。

一等無人航空機操縦士は立入管理措置無し。

二等無人航空機操縦士は立入管理措置あり。

試験内容は、身体検査、学科試験、実地試験が行われます。

ちなみに学科試験は下のような計算問題が出るので一見難しそうですが、公式さえ暗記しておけばクリアできるレベルです。

安全確保することができる飛行

特定飛行の一部が許される条件の三つめは「係留」です。

ドローンを「係留する」(ワイヤー等で結ぶ)措置を行ない、飛行の範囲を制限した上で飛行させる場合は、安全確保が可能とされ「人口集中地区(DID)」上空での飛行規制が適用されず、飛ばして良いことになっています。

更に、係留すれば「夜間飛行・目視外飛行・30m未満の距離の飛行・物件投下」においても航空法の規制は適用除外されます。

この係留措置での飛行であれば、機体認証・技能証明も国土交通大臣の許可承認も不要となります。

これが「安全確保することができる飛行」です。

具体的な措置の内容は以下の通りと定めれれています。

係留措置

十分な強度を有する紐等(長さ30m以下のものに限る)で係留することにより飛行の範囲を制限した上で行うこと。

物件の不在

係留索の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うこと。

立入管理措置

補助者の配置その他の係留索の範囲内において、飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置を講じていること。

まとめ

○ドローン法規の対象は「機体」と「特定飛行」の二分野であること。

○特定飛行は10通りあり全て覚えてしまうこと。

○特定飛行できる条件は三つ。飛行許可承認・機体認証と技能認証・安全確保できる飛行。

○国土交通大臣の許可・承認の基準は特定飛行の内容によって異なる。

○機体認証も技能証明も「立入管理措置の有無」で一種二種、一等二等に区別される。

○係留による飛行は「安全確保された飛行」とされ、機体認証・技能証明・許可承認もなしで飛行可能

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。

ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

【免責事項】

○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。