ドローン航空局標準マニュアル01 02 の違い

標準マニュアル01は、場所を特定した飛行許可申請である「個別申請」で使うマニュアルです。

02は場所を特定しない「包括申請」で全国で一年間飛ばすときに使うものです。

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

独自マニュアル付き

このページで分かること

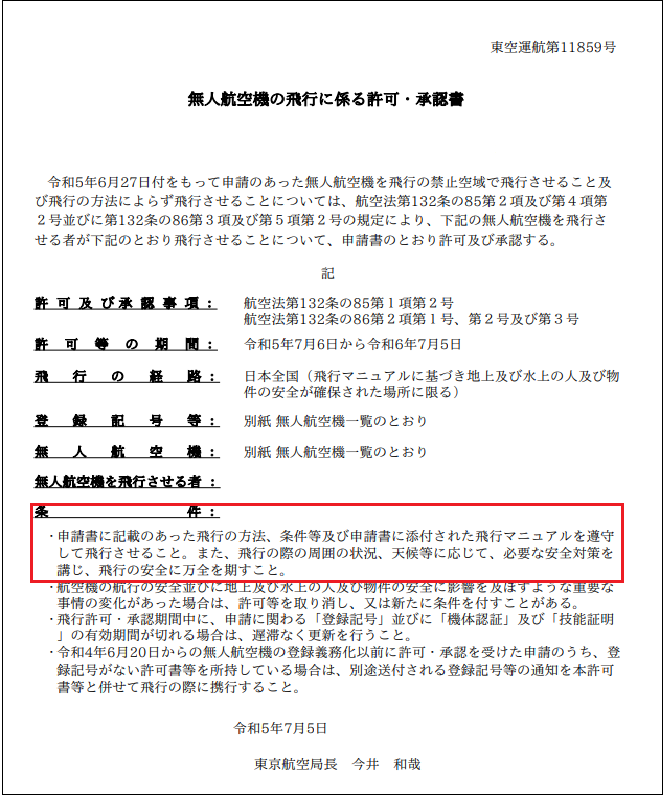

許可の絶対条件

飛行マニュアルはドローンの安全確保のために考えられる手順・順守事項を記載されているもので、許可承認取得する際の提出書類になっています。

つまり「私はこのようなことを守ってドローンを飛ばします」と、自ら申告する規律そのものであり、約束であり、自らが自らを縛る「憲法」といえます。

飛行許可承認後はこのマニュアルを絶対に守って飛ばさなければなりません。

このことは許可承認書にもきちんと書いてあり、一番下にある最後の項目「条件」にその旨が書いてあります。

飛行マニュアルというものは、許可の「条件」なのです。

本来は申請者側で作成するものだったのですが、制度が始まった当初、難しすぎて誰も作成できないということになり、現在では最低限の安全基準を満たす「標準飛行マニュアル」というものを航空局の方で出してくれています。

これを「航空局標準マニュアル」と呼んでおり、この飛行マニュアルを使うことで審査条件をクリアするのが通例となっています。

6種のマニュアル

航空局標準マニュアルは下記の6種類あります。

標準マニュアルに付されている番号の「01」「02」というのは、用途で分けられたものです。

「01」は、飛行する場所と日時を特定した申請である「個別申請」の時に使うマニュアルで、「02」は1年間全国で飛ばすときの申請である「包括申請」の時に使うものです。

01と02の違い

01は、イベント上空や空港周辺、高度150m以上等の個別の要件がそれぞれ掲載されています。

当然に、ここが01と02の最大の違いではありますが、02については、01と共通する部分と「02のみ追加されている部分」とを分けてとらえると理解しやすいと思います。

以下に、違いが表されている「3.安全を確保するために必要な体制 」の実際の記載内容を掲載します。

01・02共通

〇場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。

〇風速5m/s以上の状態では飛行させない。

〇雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。

〇十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。

〇飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

〇補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。

〇補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。

〇飛行場所付近の人又は物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。

02のみ

場所が不特定である02は、01に比べて様々な縛りが加えられてます。

〇ヘリコプターなどの離発着が行われ、航空中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。

〇第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。

ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。〇高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。

〇高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設上空及び付近では飛行させない。

ただし、高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの施設点検等の業務として飛行が必要な場合は、飛行範囲を限定し、不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風、電波障害など不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。〇飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。

〇人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所を可能な限り選定するとともに、周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。

〇飛行場所に第三者の立ち入りなどが生じた場合には速やかに飛行を中止する。

〇人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。

〇人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。

ただし、業務上、やむを得ず飛行が必要な場合は、常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者の配置を必須とし、飛行範囲を限定して不必要な飛行をさせないようにする。さらに、一定の広さのある場所を飛行させるとともに、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止する。また、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。〇夜間の目視外飛行は行わない。

王道は標準マニュアル02

標準マニュアルを使うか否か

01や02、その他空中散布等々6種の標準マニュアルがありますが、申請の際には、まずこれらの標準マニュアルを「使うか使わないか」の二択となります。

標準マニュアルを使わない場合は、「独自にカスタマイズしたマニュアル」やスクールのマニュアルで申請する手続きになります。

標準マニュアルの中で、最もポピュラーなものが「標準マニュアル02」です。

これは場所を特定せずに1年間全国で飛ばせる「包括申請」を行う際に使われています。

1年間にわたって全国で飛ばせる「包括申請」の場合は、ほとんど02を選びます。

01の方は、空港周辺や高度150m以上の飛行やイベント上空の飛行など、危険度が高い飛行を行うために個々のルールがマニュアルの中に反映されています。

王道は標準マニュアル02

飛行許可の中でも王道の包括申請で使うマニュアルは必ずといっていいほどこの標準マニュアル02です。

農薬散布やインフラ点検等以外で使うものはすべてこちらが選ばれています。

そして、この02番に記載されている内容を理解していないとドローンの事業活動は行えません。

全国包括申請をするときは DID・ 夜間・ 目視外・30mをまとめて申請を出すのですが、農薬散布の機体とかの場合は「危険物・物件投下」という飛行方法も追加して、承認申請することになります。

標準マニュアルの中に空中散布用マニュアルがありますが、別にそれだけを順守する必要はなく、この02版のマニュアルで飛ばすことも普通にできます。

必ず空中散布マニュアルだけを遵守しなければいけないわけではないので、誤解ないようにしてください。

カスタマイズも可

それ以外のものについてはオリジナルの飛行マニュアルであったり、独自マニュアルと呼ばれるものがあります。

ただ独自マニュアルと言っても自身ですべて作成しているわけではなく、標準マニュアルを一部書き換えたような内容のものを指しており、全てオリジナルで作られているマニュアルはほぼ見当たりません。

かを書き換えたりしてこの標準マニュアルをベースとした独自マニュアルが作られていることになります。

この独自マニュアルの利点は、標準マニュアルで定めている制限を突破できる点です。

なので、弊所の包括申請では漏れなくごこの独自マニュアルを提供しています。

後述していますので是非参考になさってください。。

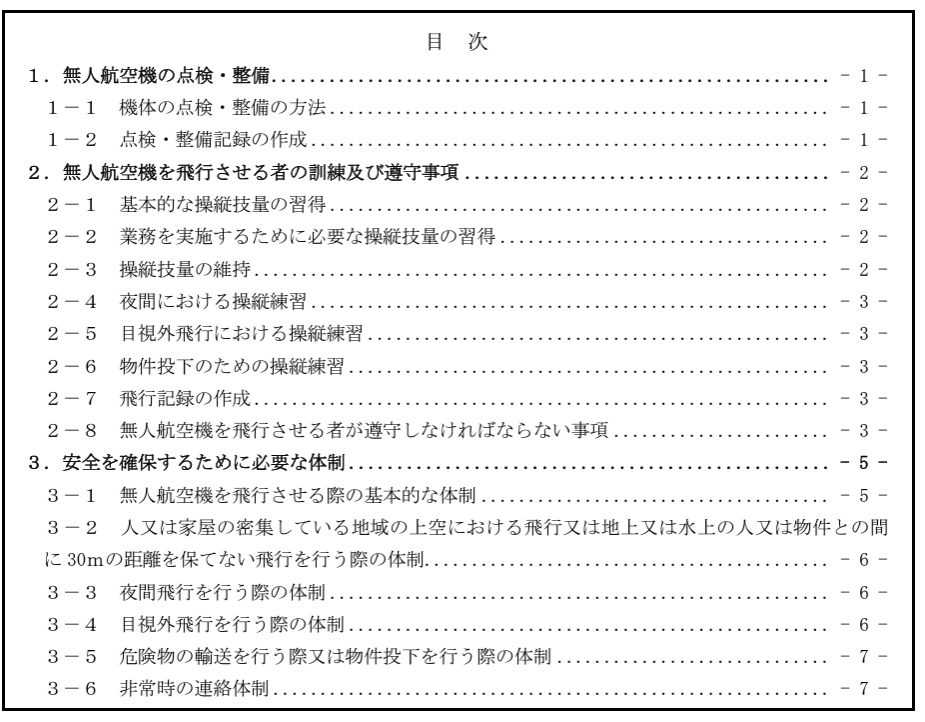

標準マニュアル02の重要箇所

包括申請で使う標準マニュアル02で重要な点を押さえていきましょう。

下がマニュアルのタイトルです。

無人航空機飛行マニュアル(DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下)

場所を特定しない申請について適用

飛行マニュアルは次の3部構成となっています。

1・無人航空機の点検・整備

2.無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項

3.安全を確保するために必要な体制

点検・整備

飛行前の確認点検。

機体の点検を行うちゃんと行うという、事業を行っている方であれば当たり前の事ですが、当たり前のことができない方もかなり多くいます。

新たに事業を始めたばかりとか操縦経験あるけどスクールに通っていなくて自分でやっている人、我流だという人たちほど、こういった点検が必要になってきます。

モーターに異音はないか・歪みはないか・バッテリーは十分か。この飛行前点検をしないと普通に罰則があります。

飛行後の点検についても義務付けられています。

機体へのゴムの付着、ネジ等の緩み・脱落、機体の損傷、機器の異常な発熱等々を点検しなくてはなりません。

更に20時間の飛行毎の点検でも前述の点検項目に準じて決められています。

機体登録制度の発足に伴い、下記の点検義務が追加されました。

〇リモートID機能が正常に作動しているか(リモートID機能を有する機器を装備する場合)

具体的な例:リモートID機能が作動していることを示すランプが点灯していることの確認

訓練及び遵守事項

操縦技量

離発着・ホバリング・移動・水平面の飛行というものを容易にできるようになるまで、10時間以上の操縦訓練を実施するということが必要とされています。

訓練の場所は、訓練のために許可等を受けた場所または屋内或いは飛行許可等が不要な場所に限られています。

飛行許可等が不要な場所とは「特定飛行」10項目のすべてに当てはまらない場所ということです。

更に、対面飛行や八の字飛行等、飛行の技術についても訓練して習得していなければならないというものが明確に定められています。

夜間の操縦練習、目視外の操縦練習、物件投下も操縦練習等、訓練に次ぐ訓練となっています。

飛行させた後には記録の義務。

ドローンの飛行記録を書いて電子書面で管理する必要があるとしています。

遵守事項

遵守事項の第一項目にあるのが

1.第三者の上空で飛行させない

ということです。禁止事項を説明した他のページでも何度か出てきていることですが、やはりこれが最も危険でともすれば人身事故に直結する重要な飛行形態だからです。

ここでは第三者の定義解釈は明確に書いてはありませんが、現時点では人が乗っている車やバイクや自転車、人そのもののことを指しています。

車の中に入っていても第三者です。

2.飛行前に気象、機体の状況や飛行経路について安全飛行できる状態を確認する

当たり前のことですが、加えて、他のドローンの飛行予定の情報(日時・経路・高度)を飛行情報共有システムで確認することと書いてあります。

許可承認後に課される義務がいろいろとありますが「飛行計画通報」という飛行情報を登録するシステムもそうです。

他のドローンの飛行計画を確認した上で、自分はいつ飛ばす、いつどこでどれぐらいの高さで飛ばす…などを登録します。

この入力業務であったり維持管理作業が面倒な方や或いはインターネット苦手な方などはここも行政書士に任せればよいでしょう。

飛行許可承認取得したら必ずこの飛行の日時・経路・高度などをこの飛行計画通報システムを使って登録する必要があります。

飛ばす日時が他のドローンとパッティングする場合、例えば有人機・ドクターヘリとかそういったものが近づいてきているっていう場合には、警告文というものがメールで来ます。

国交省のこのシステムから「有人機が近づいているので直ちに飛行中止してください」というメール がこのシステムに登録しているメールアドレスに来ます。

ただこのシステムは実際はほぼ機能していません。

飛行を終えて帰宅後寝る前にメールを見た…ということが普通です。

電話してもらうのが一番良いのですがそこまで制度は整備されていない状況です。

ただメールアドレスの登録は必ずしなければなりません。ドローン情報基盤システム(FISS)というものです。

これはオンライン許可申請(DIPS)と別のシステムで、飛行許可承認後は今度はそういう義務が出てくるのです。

3.風速5m 以上の突風が発生する場合は即時に飛行中止する

これは結構致命的なところなんですが 風速5m 以上というレベルは普通に起こっていて、むしろ5メートル未満の風速の方が少ないのが常です。

実際は5m 以上は軽く吹きます。

気象のシステムとか日本全国の風速マップみたいなのも出ているのですが、5メートル以上ある地域が圧倒的に多くあります。

要するにこの航空局の標準マニュアルをそのまま使うと業務で飛行がほとんどできないということになってしまいます。

DIPS2.0で申請するときは「標準マニュアルを使用する」という箇所をポチッと押すと次の画面に進めてしまい楽なので、多くの方が選択しますが、計画している飛行内容が異なっていても標準マニュアルを使う前提で許可証は出てしまいます。

ただ本人はそんなことは何も知らないで申請してしまっているという、結構深刻な状況を生み出しています。

事故起きたり警察が来た時に、マニュアルとは異なる飛行が明るみになって、様々な余罪が出てきてしまうということになっていきます。

ただ最近は大手の発注者側などがここまで理解して気にされる方も徐々に増えてきているようです。

現に、飛行マニュアルの内容と実務が違っているのでマニュアルを変えたいというご相談をされる方も結構います。

すでに許可を持ってるのだがちゃんとした良いマニュアルにして欲しいとか、可能な限りこの事業内容で制限が少ないような安全が確保できる範囲内で制限少ないマニュアル にして欲しいというご依頼も出てくるようになりました。

標準マニュアルは何ヶ月かおきに変更されるので、それに伴って基本的な文言内容ってあったり何か事故などが起きて今まで飛ばしていた飛行方法ができなくなった場合が生じて来ます。

そのままでは使えなくなりますがこれをベースに色々改変していけば良いだけです。

だいたい3か月おきぐらいにマニュアル変更がなされますから都度確認すると良いでしょう。

4.多数の者が集合する場所上空を飛行することが判明した場合には即時飛行中止する。

多数の者が集合するとはイベントのようなものです。

包括申請の場合ではイベントなどでは使えないマニュアルになっています。

5.アルコールや薬物の影響により正常に飛行させることができない恐れがある間は飛行させない。

これも飛行させると普通に罰則があります。

6.飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない

不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下こちらも罰則あります。

迷惑を及ぼすものもダメです。

飛ばし方によっては物件の吊り下げや曳航などを行う場合もありますが飛行マニュアルで禁止されているのであれば、こういうものをぶら下げて飛ばしたいとかのご依頼があった場合はできないことを言わないといけません。

7.点検整備記録

記録する内容とか色々書かれています。

また事故が起きたときはこういうことを報告連絡しなければいけませんとか書いてあります。

また飛行の際にドローン許可書承認書の原本または写しを携行するというのがあります。

機体の登録もです。

あれはダメこれはダメといろいろ制限が設けられていますが、これはあくまでもこのマニュアルを使う場合は…ということです。

つまりマニュアル変更しそれが承認されればそのマニュアルは使えます。

制限を突破する申請方法

簡単なことではありませんが、標準飛行マニュアルを自分の飛行態様に合わせて変更し、これを審査してもらうことができます。

下の記事に詳しく書いていますので、ご確認ください。

制限を突破する申請方法です。

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

【番外】場所別の規制と手続き

飛ばせる場所と規制【県別】

DIDで飛ばす【県別】

国立公園で飛ばす【県別】

山で飛ばす【県別】

観光地で飛ばす【県別】

海で飛ばす【県別】

みなとで飛ばす【県別】

ダムで飛ばす【県別】

文化財空撮で飛ばす【県別】

灯台で飛ばす【県別】

廃線で飛ばす【県別】

禁止条例(県別)

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。

ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

【免責事項】

○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。