ドローン花火大会・イベント飛行許可

大勢の人が集まるイベント(催し)の上空については、ドローンが墜落したときに被害が大きくなる可能性が高いため

関係者・関係機関との入念な調整や飛行許可申請が必要です。

矢野事務所の包括申請

22,000円(税込)

独自マニュアル付き

このページで分かること

花火大会での飛行許可申請

花火大会のドローン空撮には、航空法上の様々な規制や飛行現地でのあらゆる手続きが絡んできます。

高度150m以上や夜間飛行を初めとする特定飛行の飛行許可や現地の関係機関との調整や許可取りが不可欠で、ドローンの手続の中でも難度の高い部類に入ります。

以下に、花火大会で必要となる申請手続きを解説して行きます。

飛行許可申請と調整先

飛ばし方によって取得する飛行許可や調整先は変わりますが、考慮しなければならない主な飛行許可申請と調整先は次の通りです。

〇夜間飛行

〇イベント上空飛行

〇目視外飛行

〇人モノ30m未満飛行

〇人口集中地区上空

〇消防・警察

〇国交省航空交通管理センター

〇空港事務所

〇国交省航空局

〇その他

飛行許可申請

上記の全てを行う必要はなく飛行方法で取捨選択します。

難度の高い夜間の目視外は止めて目視に徹する場合や、高度150m「未満」で飛ばす場合等のチョイスで変わってきます。

また、後述しますが大勢の不特定多数の人が集まる花火大会上空でも、必ずしもイベント上空にならない場合もあったりします。

このように飛行許可申請の中身はケースバイケースで変わりますが、飛行環境としてはあまりにも不確定要素が多いので、包括申請ではなく個別申請(場所を特定した申請)を行います。

調整先・関係機関

花火大会では飛行許可に留まらず、主催者や消防・警察・空港事務所等々の関係機関への手続も加わってきます。

国交省航空局への飛行許可申請よりも、むしろこちらの方が手間と時間がかかると思っておいた方が良いでしょう。

以下に手続きの概要を解説します。

関係先との調整手続き

花火大会主催者(運営者)

まずは主催者(運営者)にコンタクトをとって趣旨を説明し空撮飛行をすることの合意をとります。

ポイントは次の通りです。

①飛行の目的や飛行経路等の趣旨を知ってもらう

②大会運営上のルールや条件を教えてもらう

③調整が必要な先を教えてもらう(警察・消防等・観光協会)

④修正や調整に状況を都度報告し信頼関係をつくる

⑤最後は運営者の一員として様々協力していく

ファーストコンタクトから真摯な姿勢で臨み、誠意をもってやり取りを行いましょう。

主催者によっては、警察や消防等の関係先との調整を引き受けてくれるところもあります。

警察・消防

最近ではどこで飛ばしても一般の方からの警察への通報が後を断ちません。

花火大会も例外ではなく大勢の観客の中から警察に通報する人も出て来る可能性があります。

通報を受けた警察は必ず出動し、事情聴取のために飛行の一時中止を命じます。

こちらに落ち度がなくても1~2時間も飛行を止められれば花火大会は終わってしまい、ビジネスで受けた空撮であれば損害賠償問題になります。

警察や消防への届出方法は共通するものはなく現地現地でバラバラですが、とにかくまず電話やメールで連絡をとって、飛行の計画を伝え届け出を済ましておくことを強くお勧めします。

場合によっては離発着場所の確保等の協力をしてくれるケースもあるので、届け出をしておかない理由は無いくらいです。

航空交通管理センター

高度150m以上で飛ばす際に事前調整が必要となる国土交通省の出先機関です。

この事前調整は飛行許可申請とは異なります。

航空交通管理センターとの事前調整結果をもとに、空港事務所及び飛行許可手続きを行っていく流れとなります。

ファーストコンタクトはメールで行い、飛行計画の趣旨(概要レベル)をメールで送付します。

航空交通管理センター mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp

その際、既定の様式での申請書が求められる場合がありますので、その際は指示に従って進めれば大丈夫です。

センターと行う調整の中身は、主に「飛行の日時、飛行場所・飛行高度」に関することです。

空港事務所との連携方法も教えてくれますので、不安がある場合はいろいろ確認できます。

飛行の承認及び空港事務所への申請指示がメールで送られてきたら航空交通管理センターの手続きは完了です。

※150m未満の飛行や空港周辺空域でなければ航空交通管理センターとの調整は不要です。

関連記事:ドローン高度150m以上で飛ばす申請

空港事務所

飛行空域に近い空港の事務所及び航空交通管理センターの指示した空港事務所との調整です。

ファーストコンタクトは電話が良いでしょう。

手続き方法を聞いて所定の申請書に交通管理センターより指示された内容を記載し、メール送付します。

飛行日時、飛行場所、飛行高度他を調整の結果、飛行の許可を取得します。

航空局(飛行許可申請)

申請方法は書類で

航空局への飛行許可申請では関係先との調整の結果を記載しなければなりません。

従って順番としては関係先との調整が済んでから飛行許可申請をするのが良いのでしょうが、時間的に前後したり間に合わない場合があります。

そのようなケースが多発するので、飛行許可申請(個別申請)はDIPSではなくメールを使った書類申請が良いでしょう。

そうしておけば「関係機関と調整中」の旨をメールで申請しておけますし、最終的に「関係先調整終了」との後送メールで完結させる等、柔軟な申請が可能です。

再確認ですが、航空局関係の手続の流れはは以下の通りです。

航空交通管理センターとの事前調整→空港事務所への許可申請→航空局への飛行許可承認申請

申請内容

高度150m以上で飛ばす場合は、空港事務所等との調整結果を飛行許可申請の内容に盛り込むことが必要です。

150m未満の高度で飛ばすならば「高度150m以上」の部分の飛行許可申請は省けます。

また、打ち上げられる花火の間近での飛行では飛行経路下に人がいないことから、イベントにはなりません。

従って、イベント上空の飛行許可は不要となります。

このように、花火大会での空撮をどの位置から行うかは、その意味でも大きな選択になります。

夜間飛行のハードル

イベント上空でない場合でもハードルは高くなります。

夜間飛行は必要な措置として飛行高度×2倍の範囲の下を立入禁止区域にする必要があります。

更に目視外飛行を行うとなると難度は一気に上がります。

夜間の目視外飛行は禁止されており、それでも申請したい場合は補助者の増員や配置位置、更に立入禁止区画の厳格運用等々の安全確保措置が厳格に問われるからです。

立ち入り禁止区画の設置などは消防や警察や主催者の協力なしでは難しく、その調整結果を飛行許可申請に織り込んで提出する必要があります。

その他

小型無人機等飛行禁止法

主催者との打合せを通じて、新たに調整が必要な関係先が出てくる可能性もあります。

場所によっては花火大会会場の近くに自衛隊基地や国の重要施設があるケースもあり、この場合は小型無人機等飛行禁止法への対応手続が生じます。

手続きに要する期間

飛行許可申請それ自体も補正指示とメールでのやりとりを考慮すると通常のDIPS等の2倍強の時間はかかるとみておいた方がよでしょう。

関係機関との調整も全て完了した上で、非常に順調に行っても飛行許可それ自体に最短1か月はかかりますから、花火大会の日程からさかのぼって出来る限り早く、主催者とのファーストコンタクトに着手することをお勧めします。

イベント系の飛行許可は日程が固定されている上に、難度の高い申請なので多くの時間がとられることを念頭に計画することを強くお勧めします。

イベントにならない花火大会

事故による規制強化

イベント上空での飛行については、もともとは全国・一年間での許可申請(包括申請)がとれるものでした。

しかし、2,017年に岐阜県大垣市でのイベント会場で高さ10mの上空からお菓子を巻いていたドローンがバランスを崩して落下し、6人が軽傷を負ってしまった事件がありました。

その直後、すぐにイベント上空の規制が強まり全国どこでも許可が取れる飛行の対象ではなくなってしまいました。

現在もかなり厳しくなっていて、操縦ライセンスを取得したとしても、イベント上空は別途の許可・承認申請が必要となる飛行対象の一つになっています。

イベントの定義

このイベントの定義は、世間一般の定義と少し違っています。

実は花火大会の場合などは、必ずしもドローンにとってのイベントとはなりません。

なぜなら「飛ばす付近に人がいない場合がある」からです。

同じ花火大会でもドローンが観客の近くを飛ぶ場合はイベント上空の扱いになるので、そこは要注意です。

しかし、多くの花火大会は付近に観客がいないため、そうなればイベント扱いにならず、ドローンが飛ばせることになるのです。

そうなると、ドローン飛行においてそれがイベントなのかそうでないかの判断は大きな分かれ目になってきます。

イベントであるか否かの判断は、次の観点から「総合的に判断」されます。

①特定の日時、特定の場所で行われること

②その決まった日時と場所に「不特定多数の人が集合するかどうか」

③主催者の意図(イベント開催なのか否か)

これらを考慮しながら総合的に判断されます。

その場所と時間に人がいなければ

例えば8月30日に、ある場所で花火大会をするということがあったとしても、その場所、その時間にたくさんの人が集まって来なければイベントにはなりません。

また、その大きさとか高さにもよりますが、花火の打ち上げには消防法という法律によって、半径何メートル以内は基本的に立ち入り禁止…というような規制が区域別に設けられています。

従って、花火の付近には基本的には最初から人がいなく或いは隔離されていることが多くなります。

最近、YouTubeやテレビなどで「花火の中でドローンを飛ばす」ようなケースが流行っていますが、このように花火の近くでドローンが飛ばせるのは、要するにそこが人がいない場所だからなのです。

前述の通り、花火の近くでドローンを飛ばしたいときの飛行許可申請は、「夜間飛行」であったり「目視外飛行」だったり、また花火の高さによっては「150メートル以上の上空」だったりと、複合的に飛行許可申請をした上で花火の撮影をしているわけです。

運動会はイベントか?

花火大会とは逆に、例えば車のサーキットなどの催しとなると、まさに特定のエリアの観客席に不特定多数の人がたくさん集まって行われることになります。

これはまさに「イベント」の定義に当てはまります。

このような、人が集まる中で飛ばさざるを得ないというケースこそ「イベントとしての許可申請」が必要になってきます。

イベントになる・ならない運動会

身近にある「催し」の一つに「運動会」がありますが、同じ運動会でもイベントになるケースとならないケースとがあります。

イベントになるケースとしては、保護者や不特定多数の方そして第三者も校内に入れるような状態で行われる運動会のケースです。

もう一つは生徒と教師の先生方だけで運動会をしているケースです。

このケースでは、すべての人が特定されており不特定多数ではないので、ここは催し場所には該当しないとされています。

第三者が校内に入れないように、ちゃんと校門を施錠している等、そういった立ち入り禁止措置をしているというところが不特定多数かどうかを判断する上での大事なところとなっています。

イベント上空の許可申請

イベント上空の飛行許可申請は包括申請では認められません。

場所を特定した「個別申請」を行う必要があります。

そして、この個別申請において特徴的なのは「立入禁止区域」の設置が定められていることです。

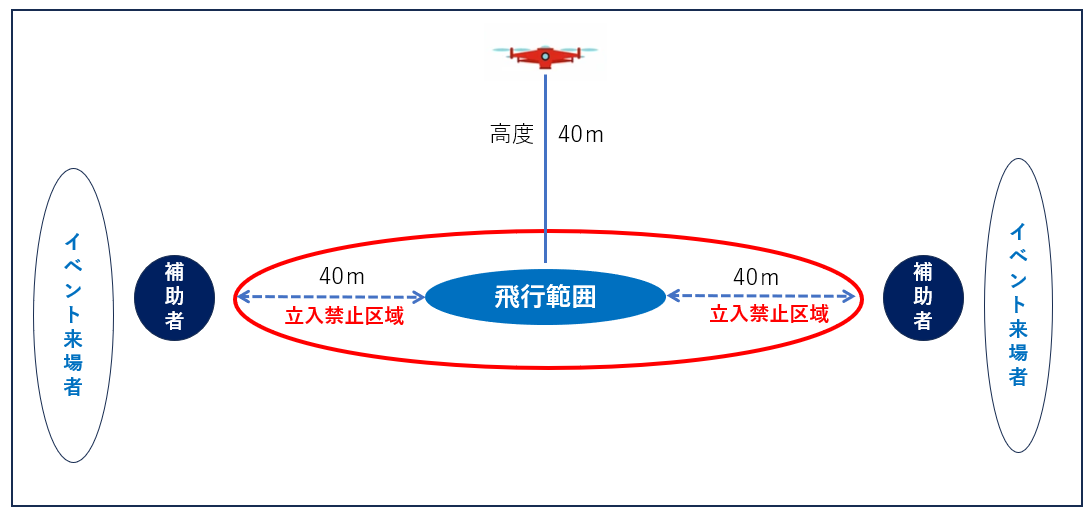

立入禁止区画設置

イベントの許可申請での最も重要なポイントは「立入禁止区画」の設置です。

この立入禁止区画というのは飛ばす高度によって変わってきます。

例えば、飛ばす高度が40mだったとすると、飛行範囲の外周から40m以内の範囲内に誰も入れないように立ち入り禁止にしなければいけません。

イベント上空の飛行で使用する飛行マニュアルには次のように明記されています。

一番高いところでは周囲70メートル以内となるところが立ち入り禁止区画になります。

イベント企画段階からの参加を

このように立入禁止区画は規定通りに決まってしまいます。

実務上重要なところは、イベントの企画時から飛ばす範囲を吟味し決めておくということです。

飛ばす範囲を吟味することなく決めてしまった立入禁止区画に阻まれて、撮りたい映像が撮れなくなったりすることがないようにです。

また、行政書士に依頼する場合でも、依頼後直ちに許可申請に進むというわけではなくて、イベントの内容を把握し飛行範囲や立入禁止区画を認識してからでないと申請作業は行えません。

イベントのすべての企画が決まってしまった状態で、それを前提に「ここを飛ばしたいと」と希望したとしても、そこに立入禁止区画が確保できないことには、飛ばせなくなってしまいます。

このようにイベントの場合は、事前の対応があれこれ必要となってきますので、スケジュールの管理を徹底しでなるべく早い段階で申請を始めるか、行政書士に相談するようにしてください。

行政書士としても早い段階でイベントの主催者・関係者などの運営に多少とも影響のある人にコンタクトするなどして、ドローン飛ばす範囲とか飛ばすこと自体を周知するということができるからです。

立入禁止を設けないで良い場合

イベント時には基本この立入禁止区画を設けなければいけませんが、設けなくてもいいケースというのもあります。

その一つが、ドローンをワイヤーなどで係留する場合です。

こちらもかなり制限はあるんですが、ワイヤーで係留する場合、これも結局のところ係留したところが立入禁止になるのでそこは制限っていう面ではあまり変わりません。

もう一つが飛行の範囲を限定する場合です。

人を網屋の建物の中に入れるかドローン自体を網の中に入れた状態で飛行させるか、そういういったネットで隔離するというケースです。

そうすると結局のところネット越しに飛ばしたりするので、撮りたい映像が撮れなかったり、観客もすごく不自由な檻の中に入れられているような状態でイベントを見なくてはいけなくなったりするので、自由度の低い許可承認になってしまいます。

やるとなったら完璧な催しとしたいはずですから、自ら難度の高い許可申請をするのではなくドローン専門の行政書士に依頼するのが安心です。

行政書士を使う

イベント上空での飛行は、申請数そのものは多くはりませんが、その難度についてはかなり高い許可申請となっています。

そのため行政書士に相談されるケースがかなり多い事案となっています。

空港の周辺であったり高度150m 以上の上空、更にイベント上空や農薬散布、危険物輸送物件のような、難度が高く単純な飛行ではないケース、そしてドローン機体一つとっても個別具体的な資料や安全対策を求められるような、これらのケースというのは行政書士の出番となります。

この申請をご自身で行っている方はやはり少なく、一般的な包括申請に限っては自社でやっていても、イベントであったり夜間に花火を撮影したい…などというものについては別途行政書士に依頼をしている方がほとんどです。

まとめ

- 花火大会で必要となる飛行許可申請と調整先を事前に把握しておく

- 主催者や警察・消防とのファーストコンタクトでの説明が重要

- 150m以上の飛行は申請難度が非常に高く調整先が多いので早期・確実に進めること

- イベントか否かは「下に人がいるか」や「不特定多数か」で判断される

- 高度な申請であり専門の行政書士を起用することが安心

行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。

ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実な飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

【免責事項】

○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。